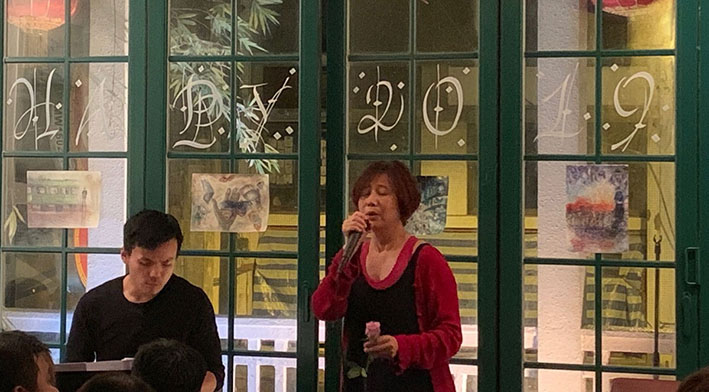

六四 30 周年當天,中環藝文酒吧 Sense 99 舉行六四詩會,「以詩為記」。香港作家、校友黃碧雲(1984年本科畢業)現場朗讀今年五月寫的長詩《模糊記述,六四三十》,並由表演藝術家黃譜誠音樂伴奏。「六四三十,以詩為記」活動由文學雜誌《字花》主辦。

《模糊記述,六四三十》

黃碧雲

請不要低頭走路

請不要登上火車

請不要穿過田野 昨日已殭

望出窗外,閉上眼睛

你再也看不見自己

你再也看不見荒涼的樺樹

死去的一隻完整的牛的骨頭

為何還保守一個姿勢

如果已經不可再行走

為何微張的嘴 微微向天

陽光明媚 還有一個人走過

你會招呼一個站在鐵路旁的人

向著車廂通道拉下椅子看不見的你

墨綠列車穿過,三十六小時北行

在一條灰黯灰雨灰鐵的長江大橋

懸空 爆炸

「我在何方」「一定在一個睡好的早晨」

這時你記得這一個穿著藍蟻服的人

知道甚麼

揚著他褐亮塵黃的手

夾著香煙他知道三十年

或更多 譬如落下的是風

轟轟轟進廣場的是雨

更多的模糊與偶然記起

塵埃最終還是塵

譬如他們都開始長胖

圓口圓臉說著圓滿的謊言

一個離開 他們都說他進了精神病院

但一定不是最後

二個離開 差不多說著無人聆聽的話

本來就不該說

江河,洪流,歷史的大腳

踩著誰人的臉

一個你看著無法同情的死

一個他還會回去嗎

一次一次,直到原來不過是

地方,升旗,監控,騎自行車

換一個華為手機,表現最好

沒有人再放風箏

沒有人再說,一九九七

經過的你無法知道經過

惶恐與隔絕

重回的你無法再進入

呼喊與奔跑

每年七月一日總是非常悶熱

那一個在赤柱的下午

或者有一年在日本東京

你總是記起

大雨與解放軍

無論你跑得有多遠

影子總是三個

以致你懷疑三個月亮

那個天明的晚上

死去的如果有孩子

一個比他老、比他快樂

高唱「這是最好的年代」或

「菊花從哪兒開,」「泥土從腳下開始腐爛」

你看著那映著藍光的眼睛,你說,

最好你還是戴一下眼鏡

最好還是不發生

沒有事情不過是你的疑惑

最好還是大街大開

行李軌開道路你笑是零三年的裝甲車

最好過海、過海、過海

鄰城就是所有的最壞

鄰城人們在街上小便

鄰城刮了淹城的風

鄰城每一個人都派錢

有樓有爛樓,快快樂樂

還是過河、如果你不踏出你就不知道界邊

上山、你找不到你見過的火石、貝殻、山棯

曾經螫傷你整個背脊的黃蜂

香港有葛量洪茶甚麼季節雞蛋花開

你開始識每一個島,這時人們保衛一個碼頭

甚麼也沒有海港潮汐也沒有記下

高度,木頭,死去貝類暗珠亮光

鐘樓沒有火車孤零零的靜默

瘟疫過後人們開始關燈,抺窗

並在陌生的箱子裡面,瞪著每一個陌生的喉嚨

從此你的每一都經過火酒的輕灼

或微涼

每一都是你的染病者

敵人在每一個街道轉角

所有報攤都改賣消毒藥水

你開始訝異藥房的毒芽

在黯臭的彌敦道

所有小店堆滿垃圾

長長的需索隊伍

光的更光有人再也沒法睡著

有人露宿的天橋經過千億豪苑

最好他們不要走開

暗的長暗白玫瑰一樣最後盛放

那間木椅座位曾說漬滿精子的戲院

新白油漆散漫生果的腐香

老鼠成群

每一個下雨的晚上

吱吱咬著耳朵耳朵和小腳

我們每一個都成為博物館

覽賞我們以為有的自由

或懶隋與墮落

蝴蝶被釘死並且不合時

你看著手背的細紋如鏽蝕

嘴角生苔

每一個三月都那麼燦爛

你記起一個馬克思主羲者的死亡

你在病床之前穿一條白裙

如果我們明白階級不過是搶掠換一個名字

正如每一個三月都必來臨

這樣我們一定相信言語

以為發現

我們因為我們所以我們是

眾,多,群,默,密

你的腳骨愈為暴露

走著鄉間的小路

黃皮樹連著愈來愈瘦小的

黃皮眼睛

伸過鄰屋換來一句臭罵你老母

這就是你們的美耕家園

這時你說乜菜園村乜唔係喺上水,

(就有了你與你們)

後來一個地政處的醉酒職員告訴,

我驚到成晚瞓唔著

詩與反詩,主題與逆主題

種子並不知道

內裡所有的掙扎與可能

而且其實

根本沒有

新生無法記得有新生

「幾時我開始舊」

醉酒、長髮、自言自語

指甲生到手掌裡面去

成為無花果葉有微香

去年春天你走下一條斜路的時候

原來只是你一個離開

只是你拖著死人的影子

並收藏

這時你額前的一條橫紋

將你劈開

你開始有你第一個

無法停止的花粉症

一定是你生活得太好了

殺死你的並不是五月

沙礫、石頭、或對付他們的鏟路機

你打開一個爛熟的牛油果

將手刺穿

原來不過是平常生活

你們願意比你們更多

洗衣,吸塵;愛,更多的愛

如果華爾街與阿剌伯可以在一個紅綠燈口

啲啲啲啲

銀行又不停的打電話來推銷

「你阿爸搵你你阿媽畀人拉咗」

請不要溫馨提示我

路不能靠左走

所有路上吸煙要申請無反對通知書

請不要再推我入地鐵車廂

不要叫我結婚買樓或做自由人

你奇怪夢想飛上天了

汽球在沙漠墮下

他們需要他們的出埃及

寧靜或一個

只屬於我們的破滅

犧牲,瞄準我們心臟的坦克

讓我們等待一個傾城的兌現

我們阻擋十年的未來

覓得我們的言語,口字旁

唧嚟咁啅

複製一張一百七十年前的地圖

裙帶路你後來知道不是路

從此我們有了不安與不定

你們承傳

一個世紀的海洋陰謀

憤怒才能前行

時間是最好的武器

如果不知道所有就不能沒可能

如果不在現場

你一定有所遺棄

他們在路上成為廣場

你在一個小房間來回走步

心焦如焚

如同你是你你的曾經

你背叛手臂挽著手臂並等候天亮的人

三十年我們變得更好更壞

三十年我們知道更多嗎

你走到天橋之上

他們很年輕很和平

你隱隱記起了直升機與火

他們不知道「最後一槍」

如果我貪戀生命生活

並且沒有見過滾動的頭

在菜巿口刑場

如我所有的暴烈

都是電影或劇本

你唯一的是觀看

他們的掌聲他們的沉悶掃手機

疲乏與激烈,以及後來的

劫後離散

自此你希望河有屍體

山崗還有鐵刺網與滾爬的啹喀兵

天天文化大革命

與我無關

大鳴大放大搜捕

話之你人民站起來

見到南京攞來賤

一個六朝金粉殺搶燒

你曾經混讀的軍閥混戰

你的父親只是沉默不語

你重讀最後一個皇帝的玩笑史

紫禁城果真禁他困在城內玩電話

你打開一張條約的草稿

紙灰淡紅

以為如果你明白當初

就可以找到一塊不動的石頭

「我想站一站」如同最終遺願

維多利亞女王並非和善女子

大清王朝一樣凌遲斬頭

如果你們願意從零開始

命名你們的公民、道路、村落、山嶺

如果你們可以摧毀大橋、火車、制服、

以及墳墓上的字

我必錯失這一個星期六下午

你的開始是我結束的開始

有無無有

不過我的日頭一天比一天短

話語卡在喉間

我多麼妒忌你能尖叫

並且覺得痛苦

在一個陌生但陳舊的酒吧

吃力聽著啞在廁所的音樂

這樣我一定活得太久

佔據了過多的空氣

擔負著可笑的名聲或不名聲

鄙視唯一可以的一個我

這樣你不如在關燈之前離去

在開槍的時候 伸高你的雙手

一個同行人倒下

你忽然明白長久

三十年或更多你不必遺忘

世界存在但你不

我不再可能或必要

請你小心下樓

每一步都是生命之最

希望絕望我們很早已經聽過

你的手背微微發亮

我不知道是飛蛾還是比你更遠的

你會記得一個溫柔的笑容

在涯之西,斷岸之端

早潮安靜 晚汐退卻又重來

其實真的沒甚麼

如果他們說

沒有見到一個人

Follow

Follow