黃愛華(2009年本科畢業)自由寫作人

暫居德國已兩年,卻從來沒有想過,2020年在彼邦身份一轉,成為了一位媽媽。應該是去年春天,身體多了一重心跳,她慢慢從一顆腰豆伸展,長出四肢,捲曲在我腹中。其時正好武漢肺炎席捲歐洲,只好擱置原本回港探望家人的計劃。肚皮漸漸撐大,每天看著香港的新聞,紛紛蕩蕩的,手機這邊收到舊時新傳同學在街上傳來的訊息,壓抑慘淡;那邊收到家人在港的消息,也是憂心忡忡。世道不穩,愈加想念香港,想念得無從釋懷,加上突然要在異國誕下孩子,我跟我伴侶兩人對德國醫療制度一竅不通,實在措手不及。

可是她還是乖乖地準時在我預產期那天,穿過我的身體擠推而出,她選擇用「觀星者」,即臉朝天的方式出來。一出來眼睛就睜得大大的,明明甚麼都看不到,她還是等待不及——至少要感受醫院產房那隱晦的光明。

我們為她起名,叫維多利亞。

她在白露初晞時份來臨,一身是血,助產士沒有沖洗用毛巾一包就直接把她放在我胸前,從那秒開始基本上寶寶就只跟著媽媽。德國的孕婦尤其崇尚自然,會選用產前針灸等方法幫助順產,不少更選擇在家產下嬰兒,一般都會由助產士協助。我沒有選擇在家生產,但我的助產士在孩子出生前四個月就開始跟我定期見面,又把手放在肚皮上,教我分辨哪處是維多利亞的頭,哪部位是她的大腿與腳掌,只憑雙手,不用超聲波,摸摸壓壓大概就能知曉她躲在我腹中的形狀,全靠手的感知與想像,有種莫名的親密。到預產期前一個月,助產士甚至單憑雙手摸我的肚皮就能猜測到孩子的重量。

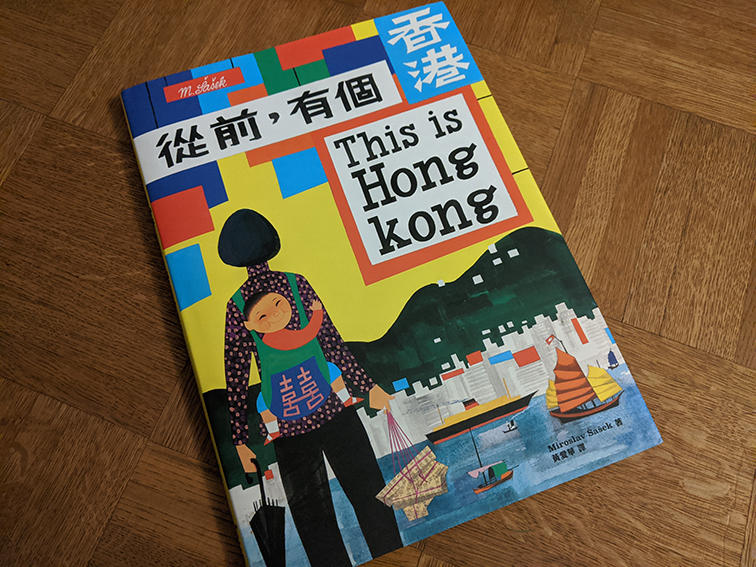

於是我也常常用雙手感受維多利亞的姿態,剛好那時又接到了一份小工作——翻譯繪本《This is Hong Kong》(從前,有個香港)的繁體中文版。當我掀開那本書,看著那些溫柔濃烈閃閃的香港景色,嘗試用一種最貼近原鄉的心,將那些簡單的字符翻譯成方塊字之時,維多利亞不時踢我。一頁是海灣景緻,她踢,一頁是六十年代的落馬洲,她又輕輕一推,最後一頁是夜裡繁華熱鬧的城市,她微微一動。

在我腹中的第二重心跳,只有那時的維多利亞能明白我翻譯小書時的感慨萬千。我沿著她屈曲在我腹中的姿態從頭到腳摸了一遍,想像她,想像在這萬千變幻殘酷的世界當中,時時有這樣如維多利亞的小生命,奮力往前游,只望成為一塊小肉,只望擁有如此的形狀:生而為人的模樣。

從無到有,勇敢純粹生的慾望,我好像記起很多美好的事情,記起某些古老的意義,記起我們,拾回某些勇氣。

Follow

Follow